戊辰戦争の時16歳から17歳の若者で編成された白虎隊はこの飯盛山で自刃し今も悲劇の場所として多くの方がお参りされています。

ちょっと歴史を追ってみましょう。慶応4年/明治元年(1868年)に薩摩藩・長州藩を中心とする明治新政府軍と会津藩を中心とした旧幕府軍がこの会津で激しい戦闘を繰り広げた。

新政府軍75,000人に対して会津藩の総兵力は1万に満たない9,700人で兵力差は7倍以上。しかも新政府軍は銃や大砲の性能も旧幕府軍を圧倒し兵力・火力ともに劣る旧幕府軍は悲劇的な戦いを行っていた。

江戸時代の平均身長は大人で156cmといわれているのに白虎隊の子供達にとって長くて重い小銃はかなりきつい武器だったかもしれませんね

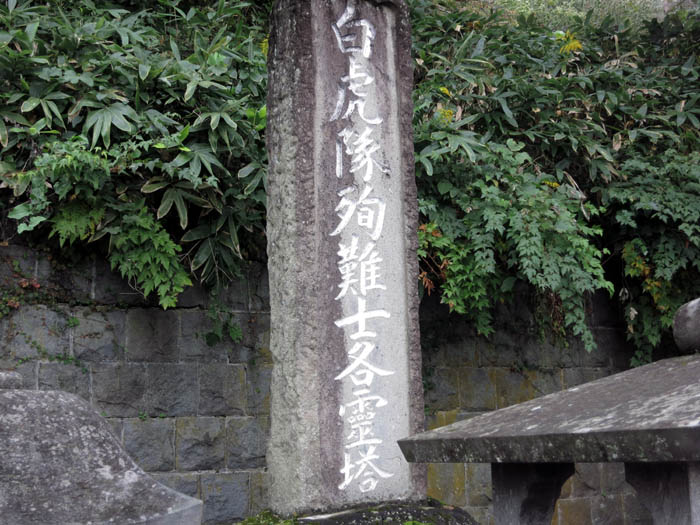

士中一番隊 49名、二番隊 42名・寄合一番隊 106名、二番隊 67名・足軽隊 79名から成る合計343名で士中二番隊は戸ノ口原の戦いで敗北し生き残った20人ほどがこの飯盛山へと落ち延びた。そしてこの場所で炎上する城下を見て鶴ヶ城が落城したと思い込みこの場所で自刃した。

20名が自刃したが飯沼貞吉のみ蘇生し一命を取り留めた。維新後は貞雄と改名し通信技師として各地に勤務し日清戦争にも従軍した。晩年飯盛山での出来事について語り白虎隊の悲劇が現在に伝わっている。1931年(昭和6年)に77歳で生涯を終えたが飯沼の墓は他の隊士の墓から離れた場所にひっそりと建てられている。

多くの人がお参りしていました。若い人も高齢の方も皆さん手を合わせていました。

お線香を50円払って墓前にお供えします。しかし販売する人もいないし、皆さんお金を置いてはお線香を手にとって行きます。無造作にお金が置いてあり、お金を取られる心配もなさそうなのは、さすがに日本だなぁ~ってつくづく感心してしまいます。

お線香に火をつけて墓前に手向けます。結構燃えているお線香もあるのでそれを避けて端のほうにおいてお祈りしました。

手前から鈴木源吉・篠田儀三郎・安達藤三郎・有賀織之助・間瀬源七郎・簗瀬武治・簗瀬勝三郎・野村駒四郎・永瀬雄治・津田捨蔵・津川喜代美・西川勝太郎・林八十治・伊東悌次郎・池上新太郎・石田和助・伊藤俊彦・石山虎之助・井深茂太郎とお墓が19基並んでいます。

どうしてだろう?はやり伊東悌次郎の墓に目がいってしまう。そして脳裏に『悌次郎さん!よく引き付けて撃ちなんしょ!』『まともに撃ち合って無駄に死んではなんねい』・・・そんな八重さんの言葉が浮かんでしまう。

これからいろいろ楽しいこと、すばらしい未来が待っていたのに若くして死んでいってしまった白虎隊の若者にただただ、安らかにお眠りくださいと祈りをささげました。

来てくなんしょ!福島会津の旅メイン