移り変わる季節と多様な自然の中で培われた細やかな観察眼と、日々の生活の中で育まれたものづくりに対する独創性。

現在に伝えられている当時の文献、作品、道具あるいは装置などは、私たちの科学と技術に関わる活動の跡を雄弁に語ってくれる。

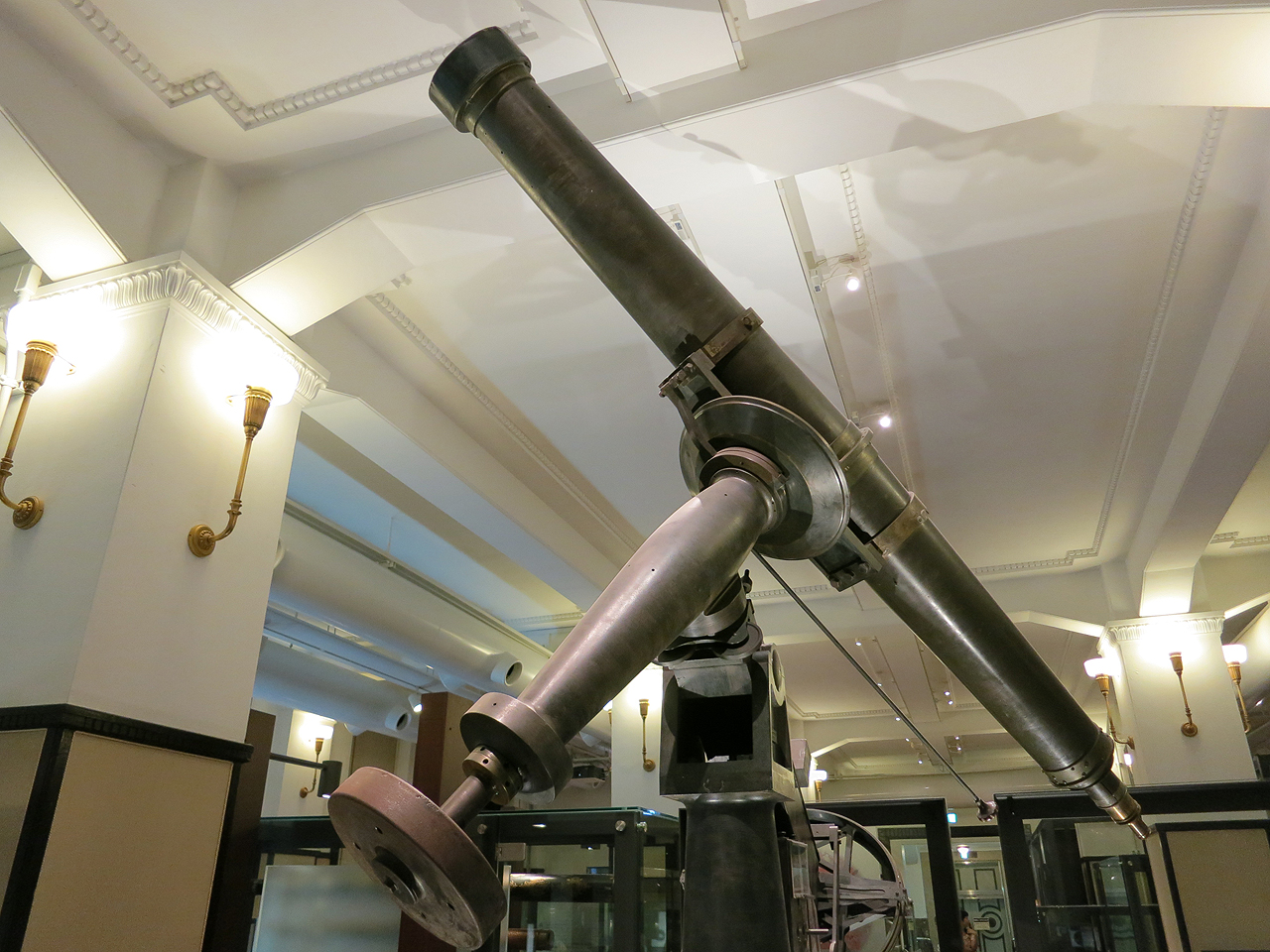

日本の昔の科学技術を紹介するフロアーになっています。

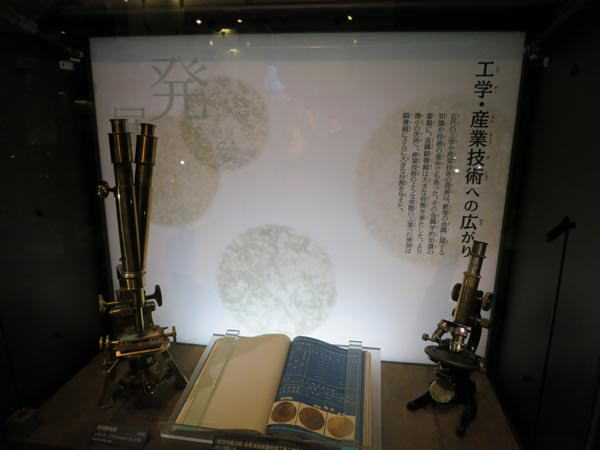

今も昔も極小の世界を見たいという想いは一緒で、技術の発展により顕微鏡の倍率は飛躍的に上がった

そして近代の世界で鉄などの金属の技術と知識の進歩により工業や産業が発展していった。

金属学的知識の蓄積は金属顕微鏡などが大きな役割を果たした。

江戸時代前の日本は夜明けと日暮れで1日を昼を夜にわけそれぞれを6分割した時間の単位「一時(いっとき)」を使用していたこの日本の不定時法を用いた和時計が改良を重ねて製作されることになった。そしてその和時計は自然との調和を重んじる日本の文化的特性から生まれ時を知る装置として発展を遂げた

二挺てんぷ大型台時計で水戸城のやぐらにあったと言われている時計で鉄機械・太陽型指針

月の満ち欠け表示機能。しかも目覚まし機能付きとすごく高機能な時計(笑

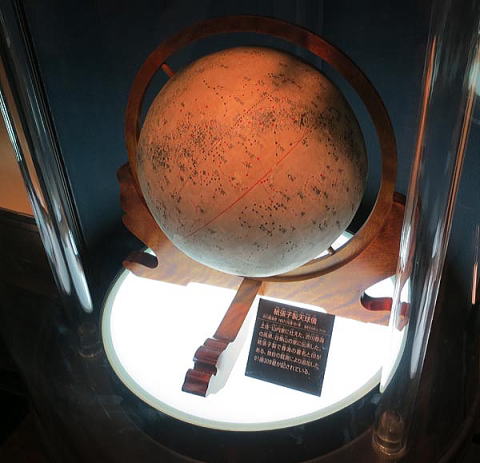

日本で製作された最古の地球儀。1695年(元禄8年)に渋川春海の紙張子製地球儀

同じく渋川春海製作の紙張子製天球儀。61星座308星が記載されている非常に貴重な研究資料で重要文化財にも指定されている。

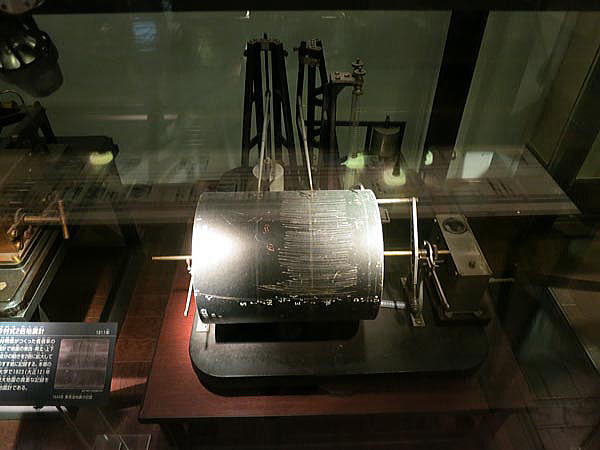

複数のプレートの上に乗って常にひしめき合っている日本列島。昔から大きな地震が発生してその都度甚大な被害をもたらした。そんな地震大国日本には多くの地震計があり色々な観測がされていた。

写真はミレンの簡単地震計で水平方向二次元の動きを一枚の板に記録し構造はいたってシンプル。

1880年初頭のユーイング・グレイの円盤式地震計で最初の実用地震計と言われている。

地面の東西・南北の水平方向の動きと上下方向の動きを煤をつけたガラス面に記録する仕組み。

1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災。マグネチュード7.9で190万人が被災し10万5千名が死亡または行方不明と日本史上最大級の被害を与えた。その時の地震計の貴重な記録。

さきの東日本大震災でも多くの方が犠牲となったが地震の研究が今よりも進んで一人でも亡くなる方や身内を失い悲しい思いをされる方が少なくなることをただただ祈ります

国立科学博物館メイン